“早醒者可占他人之城,

奪他人之命。

無地可獲于慵懶,

無戰可勝于長眠。”

--《埃達-奧丁神諭集》

01

上一篇《企業軟件在中國有前途嗎?》,通篇在說“要用發展的眼光看問題”,這和喬布斯說的“要滑向冰球將去的地方”,其實是一個意思。

“要滑向冰球將去的地方,而不是它現在的地方”。要看風向,不要追風口。

追今天的風口,很難成功。成為風口的技術也好,模式也好,既然已經成為風口,就表示傳統巨頭們也都已經非常重視了,和他們正面PK,到底憑什么能贏呢?

風向對了,風口自然會來。過去中國的軟件市場不好做,恰恰帶來了巨大的成長空間。種種跡象表明,在中國的企業軟件市場,風向是上揚的,而不是下壓的。

好風憑借力,送我上青天。

02

上一篇貼出來,收到一位朋友的留言:

“… 不過個人認為中國toB的軟件很難產生大企業(是不是世界范圍內toB的軟件企業也要小于toC的軟件企業?)。就目前土壤來講,知識產權意識是一方面,我覺得根本上是因為企業客戶的差異性是根深蒂固的,老板思路不一樣,企業文化不一樣,業務流程不一樣,這些不一樣使得很難將一個軟件產品完全標準化的套到一個企業身上,所以要定制,然后導致任何一個產品占領市場的速度變得足夠慢,慢到足以讓新的一個軟件企業作為競爭對手開始出現。”

朋友的看法,很多人有同感。

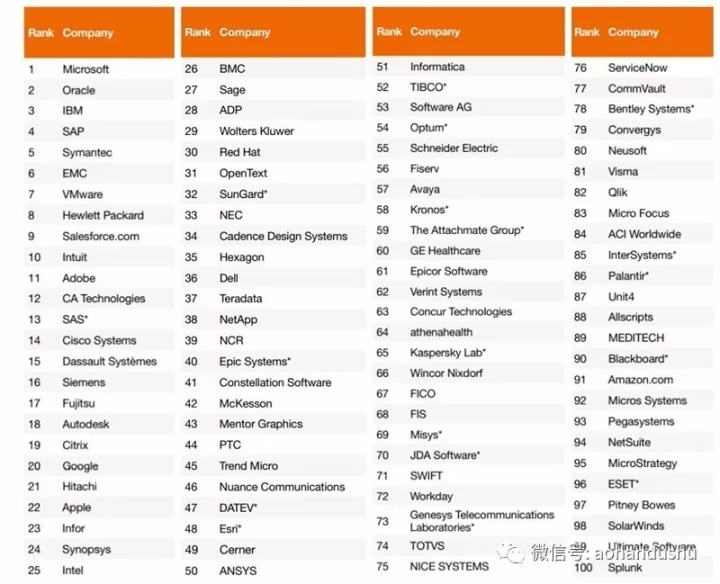

首先澄清一下世界范圍內軟件公司toB還是toC強的問題,事實上,假如不算那些廣義的軟件公司(用軟件做業務,比如BAT、TMD這些互聯網公司或者游戲公司),就狹義的軟件公司(以交付軟件為業務)來說,全球Top100軟件公司里,幾乎全部是做toB企業軟件的。

下圖是PWC去年的全球軟件100強名單。(有點兒過時,其中不少公司的位置有調整了,但就我們討論的問題而言關系不大)

看看這個名單就能發現,事實上,靠交付軟件來收錢的,基本都是toB企業了,除了Apple,其它屈指可數的幾個做toC軟件的,Microsoft、Adobe,大多數營業收入也來自企業。做toC軟件的,往往是羊毛出在豬身上(比如Google靠廣告),或者不賣羊毛吃羊肉的模式了(比如電商、Uber滴滴、游戲運營等)。

除開知識產權意識問題,朋友說的企業差異性問題,中國和外國,其實都一樣。那為什么美歐toB軟件巨頭林立,而中國toB軟件就很難產生大企業呢?

03

難在產品化上。

做toB的企業軟件,假如不能產品化,很難發展成大企業,這是企業軟件市場的特點決定的。

而中國目前企業軟件市場,產品化的程度不夠。

我經常問同事:“什么是軟件產品?”答案五花八門,也談不上哪個就不對,都是從不同角度解釋軟件產品。

我這里想強調的,是一個狹義的定義:軟件產品是“價值交付過程中可以復用的那部分”。

04

軟件是交付價值的。

軟件即服務。其實不只SaaS,所有的軟件,本質上最終對客戶來說,都是服務。

對企業客戶來說,他們要買的并不是軟件產品,而是軟件能提供給他們的一種服務能力,進而是這種服務能力給他們帶來的價值。

某種意義上說,企業并不在乎你是用成熟產品配置實現的,還是完全項目開發實現的,只要能提供給他們所需要的服務能力,能帶來價值,沒區別。

但交付同樣的服務能力,采用不同的模式,對軟件企業來說,區別巨大。

同樣都是軟件企業,不同的模式,帶來了不同的交付效率,不同的性價比,也帶來了規模和效益完全不同的企業類型。

05

模式好多種,從左往右,是人和代碼按不同比例配方配出來的。

模式的這一頭,全是人,推到極致,就是純軟件人力外包公司;模式的那一頭,全是代碼,比如一個腦圖軟件、輸入法,或者《紀念碑谷》,自己就能裝,裝了就能用。

一般來說,越靠人這頭兒,越普適,利潤越低,越難擴展。越靠代碼那頭,越專業,利潤越高,擴展性越強。

當然,這只是模型的一個維度,今天流行的,是“代碼+人”的運營態。其中人的工作,往往是高度代碼化的。不靠賣代碼,而是靠持續運營的服務掙錢。

06

中國做企業軟件的,大多數更靠人這邊一點,最常見的,是做項目。

做項目,也輕松,也艱難。

說輕松,是因為只要按照用戶的要求做就可以了,其實不要求對業務理解得太透徹,也不需要有特別深度的思考和設計。

說艱難,是因為利潤率低,增長完全靠堆人,效率和成長性都很差。

做項目的模式,經常按照人天服務計費,而一個人天能給到多少錢呢?對國內軟件開發公司來說,一個人天給到800-1500很常見,但2000以上已經是少見的高標準了。

成本呢?在北京的一家正規軟件公司的員工,假設月薪1萬,加上五險一金、年終獎、殘保金、補充醫療、辦公攤銷、管理攤銷、稅費、財務成本等等,已經基本在2萬7以上了(北上廣辦公費用是高點兒,但這部分占比其實不大)。

而且,項目之間有空檔期、等候期,員工也需要培訓時間、休假時間,一個人一年能計入讓客戶付費的有效時間,有三分之二已經算是很不錯了。2.7除以三分之二,4萬出頭了。

這還沒算項目的銷售和售前資源的成本,項目前發生的這些人天,可不會計入到項目范圍內去。而項目的銷售成本,占到20%以上,很常見。

也就是說,一個月薪1萬的軟件工程師或者項目經理,假如人天收費單價在2000以下,基本都是賠本的。

可是,有多少客戶愿意為月薪1萬水平的工程師付2000以上的人天單價呢?那些符合2000以上人天單價標準的工程師,現實中你其實要花多少錢才能請得到呢?

07

那做項目的公司怎么還這么多,怎么好像還都能掙錢?

不外乎幾個辦法,靠制造信息不對稱,靠人天數上搗糨糊,靠大量低工資員工充數,靠長期駐場持續開發提高人天有效率,等等。再或者,堤內損失堤外補,靠提供軟件開發服務來拿集成項目,從硬件等其它業務上賺錢。

但本質上,這個模式還是脫不開成本和價格的矛盾、人力和業績的正相關,增長只能靠加人,利潤率極低。而且,為了壓低平均工資,人員質量很難提升,那些影響到生存的KPI,往往和真正交付價值會越離越遠。

人少的時候,往往效率還比較高,可人一增加,難免平均人效持續下降。能否盈利,完全取決于是否能做到低成本的規模化運營,純外包的公司就不說了,即使是以集成項目為補充的某軟某軟,利潤率也都不過5%左右。

08

我欽佩的那位企業家,聊天時提到,做企業軟件,經常是在一個個做項目,太累了。

畢竟,做項目,是在做加法。

每個項目,從銷售成單,到需求分析、設計驗證、開發測試、部署上線、培訓推廣、維護支持,哪個環節都少不了,完了一算微利甚至無利。做完這個項目,換下一個,從頭到尾還要再來一遍,還是微利甚至無利。

出路何在?產品化。

產品化,本質上是試圖讓軟件服務的整個價值交付過程中的某些部分能夠在不同項目中復用,從而能實現部分的乘法+部分的加法,降低成本,創造利潤空間,并提升軟件服務的性價比。

09

我們假設一個項目完全是開發方式實現的,整個成本是100萬,某公司100萬價格承接,利潤為0。以后再做,有了點兒經驗,同樣價格,能掙5萬。

同樣項目,做頭10個,總營業額1000萬,總利潤為45萬。

假如能把其中50%的內容變成可復用的,一次開發,多次使用,那么10個項目下來,總營業額還是1000萬,利潤變成了472.5萬。

現實生活中,更可能的是,10個項目下來,總營業額是800萬,利潤變成了100萬。為什么?因為產品化本身會帶來額外的一兩百萬成本,而產品化降低成本之后也會帶來客戶客單價的下降。

需要注意的是,客戶客單價下降,實際上意味著客戶獲得價值的成本降低了,獲取同樣軟件服務的性價比上升了,產品化為客戶創造了價值。而對軟件公司來說,即使產品化帶來了不少額外成本,每個項目的利潤率還是大幅提升了。

假如都這么算賬,似乎人人都自然應該做產品而不是做項目。可其實,做產品比做項目難的多,而且風險大的多。

首先,第一個項目假如是做產品,花的時間和成本要比做項目長得多大得多,是巨虧的做法,更是讓客戶不理解和不接受的做法。接下來,假如同類項目做不到8個以上,那還不如原來的做法。而做不到6個以上,就是要賠本的,賠的厲害。

事實上,在現實生活中,假如產品做不到幾十個以上的項目,都很難覆蓋產品化的成本。

因為,產品化,其實是件很貴的事情。

但假如能做到100個,1000個,甚至10000個、100000個呢?可是,假如沒有假如呢?

10

在軟件服務的價值交付過程中,可以復用,可以做乘法的部分的比例越高,產品化程度就越高。

能實現代碼復用并不一定就是產品化。其實在一個企業軟件項目中,往往編程的部分并不是開銷最大的。產品化,并不只是要實現代碼的復用。對于做toB的企業軟件來說,單單代碼能復用,并不就是產品化。

產品化要解決的,不僅是交付效率和性價比的問題,更重要的,是要解決軟件業務的擴展性問題。

過去,同類型項目能做到十個,已經算是不錯的成績,而做產品,不賣到100套、200套以上,是很難產生規模化效益的。

11

以前和朋友聊天,經常說:“不能由別人賣、別人實施的軟件,就不能算產品。”話說的有點兒絕對,是想強調企業軟件要能解決快速擴展的問題,才算是真正的產品化。

標準的產品版本代碼復制的成本似乎可以忽略不計,但之前的銷售商務、之后的項目實施甚至一定程度上的定制化,在企業軟件市場往往是避免不了的。

做企業軟件,起碼的實施培訓一般來說還是需要,對某些軟件來說,一定程度上的定制化也少不了。假如要讓產品可以賣到成百上千甚至成千上萬客戶,意味著可能同時有上百項目再實施。能不能讓經過標準培訓的人就可以實施,快速擴展實施隊伍?能不能讓代理商或者外包人員經過培訓也可以上手實施并保證交付質量?

做企業軟件,銷售環節也是逃不過去的,而且往往周期很長。典型的企業軟件項目,一年到兩年的銷售周期都是正常的。做企業軟件的銷售,也是個專業性很強的工作,從開始接觸,到能成為一個具有完全生產力的銷售,大多需要一年以上的時間。一個銷售,一年能成幾單?要讓軟件快速搶占市場,賣到成百上千客戶,能快速建立這樣的銷售隊伍嗎?銷售能力可復制嗎?

還有開篇時那個朋友的問題:“企業客戶的差異性是根深蒂固的,老板思路不一樣,企業文化不一樣,業務流程不一樣,這些不一樣使得很難將一個軟件產品完全標準化的套到一個企業身上,所以要定制,然后導致任何一個產品占領市場的速度變得足夠慢,慢到足以讓新的一個軟件企業作為競爭對手開始出現。” 如何能在滿足客戶要求的同時,還能快速占領市場?這實際上也是對產品定制化能力和實施能力的快速擴展提出的問題。

產品化不僅是要讓代碼可以復用,更重要的,是要讓之前的銷售、之后的實施和定制,都不再只是做加法,而是能夠形成產品化能力,實現一定意義上的乘法。

12

做項目,做加法,并不是不行,只是就不要想著像某些互聯網頭部企業一樣高工資高福利帶狗上班了,做不到。而且越大,可能反而利潤率越低。除非你手眼通天,能拿到利潤豐厚的肥肉項目,但這種生意,今天有,明天還有沒有,不好說。

做產品,假如成功,境遇會比做項目要好得多。

只是,產品不同,市場容量不同。更因為產品類型的不同,模式和打法的不同,有的可能實現部分的乘法,有的能實現大部分甚至全部的乘法,更有的,能實現網絡效應式的乘方和階乘。

這也就會帶來完全不同的利潤率和成長性,不那么精確的說,假如做項目的利潤率往往是個位數的,業務系統軟件如果能做到一定程度上的產品化,利潤率可以到20%以上,而大部分能做乘法的工具類軟件,可以到40%-50%,假如能做到乘方階乘的那種軟件,則完全是暴利了。

(當然,要取決于這些產品在各自市場中的競爭情況和市場位置,我說的,大多是頭部企業的水平)

但做產品,真的好難。

中國人做企業級軟件產品,到現在,成功的還沒有幾個。

11.5K

11.5K 13.3K

13.3K 14.7K

14.7K 14.2K

14.2K

2018-09-29

2018-09-29  by

by